Kalimantan Memanggil, Kalimantan Membangun:

Suara Lama dari Rumah Hutan

Oleh: Sani Lake

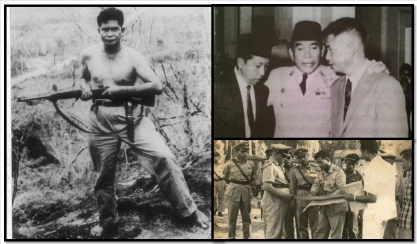

Di jantung Nusantara, di antara rimba raksasa dan sungai-sungai yang berliku seperti urat nadi bumi, lahirlah seorang putera bernama Tjilik Riwut. Ia bukan hanya penulis, tetapi penyaksi, perawi, dan penafsir jiwa Kalimantan. Dua karyanya, Kalimantan Memanggil (1958) dan Kalimantan Membangun (1979), bukan sekadar buku. Mereka adalah dua nyanyian dari hutan: satu memanggil, satu mengajak bangkit.

Kalimantan Memanggil, Peta Jiwa dari Rumah Hutan

Tahun 1958. Indonesia masih muda, tapi suaranya telah menggema dari Sabang sampai Merauke. Namun, di mata banyak orang, Kalimantan masih dianggap pinggiran, sebuah daratan sunyi, penuh kabut dan misteri. Di sanalah Tjilik Riwut berdiri, menatap luas hutan yang baginya bukan sekadar hamparan hijau, melainkan rumah yang bernyawa.

Ia menulis dengan bahasa yang lahir dari tanah dan hujan, “Tanah Kalimantan bukanlah hutan belantara tak berpenghuni. Ia penuh kehidupan, penuh manusia dengan adatnya, penuh sejarah yang panjang.” (Kalimantan Memanggil, 1958)

Melalui halaman-halamannya, sungai menjadi darah yang mengalir di tubuh bumi, gunung menjelma tiang langit, dan hutan adalah ruang meditasi alam dan manusia. Ia menggambarkan suku-suku Dayak dengan kebanggaan yang lembut, bukan sebagai “orang hutan”, melainkan penjaga kesetimbangan dunia, dengan hukum adat yang lebih tua dari negara, lebih arif dari undang-undang.

Kalimantan Memanggil bukan hanya seruan, tapi doa. Ia memanggil bangsa ini agar melihat Kalimantan dengan mata hati, bukan dengan mata industri. Ia adalah peta jiwa: mengingatkan bahwa tanah ini berjiwa, dan jiwa itu sedang berbicara.

Kalimantan Membangun, Dari Peta ke Aksi

Dua dekade berlalu. Dunia berubah, rezim berganti, dan kata pembangunan menjelma mantra sakral di bibir penguasa. Jalan-jalan dibuka, pohon-pohon tumbang, dan kota-kota tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi Tjilik Riwut tidak ikut larut dalam euforia beton. Dalam Kalimantan Membangun (1979), ia menulis dengan suara seorang ayah yang mengingatkan anaknya agar tidak lupa rumah asalnya:

“Pembangunan tidak boleh melupakan akar budaya. Tanpa budaya, pembangunan hanyalah gedung tanpa jiwa.” (Kalimantan Membangun, 1979)

Ia mengangkat falsafah Huma Betang, – rumah panjang Dayak – sebagai simbol peradaban Kalimantan. Di dalam rumah panjang itu, semua hidup berdampingan, yang tua menasihati, yang muda belajar, yang lemah dilindungi. Tidak ada dinding pemisah antara aku dan engkau, hanya satu atap kebersamaan.

Bagi Tjilik, membangun Kalimantan bukan berarti menegakkan gedung tinggi, tapi menegakkan nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari panjang jalan aspal, melainkan dari dalamnya akar kebersamaan yang tertanam di hati manusia.

Suara di Tengah Krisis

Kini, puluhan tahun setelah tinta itu kering, gema tulisannya terasa seperti nubuat. Kalimantan yang dulu disebut paru-paru dunia, kini sesak napas. Sungai-sungai yang dulu menjadi tempat anak-anak berenang kini memantulkan warna logam berat. Ladang berpindah tergantikan oleh hamparan sawit, tanah adat oleh sertifikat korporasi.

Proyek raksasa bernama Ibu Kota Nusantara menandai bab baru, bab yang di satu sisi penuh harapan, tapi di sisi lain membawa ketakutan, akankah hutan kembali ditebang, akankah air kembali surut, dan apakah masyarakat adat kembali tersingkir?

Asap dari kebakaran lahan menutup matahari, dan banjir menenggelamkan rumah di bantaran sungai. Semua ini seolah membenarkan pesan lama Tjilik, bahwa pembangunan tanpa jiwa akan meninggalkan luka.

Mimpi yang Tak Pernah Padam

Namun, mimpi tidak pernah mati. Kalimantan Memanggil dan Kalimantan Membangun bukan naskah usang yang disimpan di rak perpustakaan. Mereka adalah kompas moral yang masih menunjuk arah ke masa depan.

Yang pertama mengingatkan: tanah ini punya roh.

Yang kedua menegaskan: bangunlah dengan roh itu.

Seperti ditulis oleh Nila Riwut, putri Tjilik Riwut yang meneruskan api semangat ayahnya:

“Membangun Kalimantan berarti membangun manusianya. Jika manusia Kalimantan tercerabut dari tanah dan budayanya, maka pembangunan hanyalah fatamorgana.” (1980)

Maka, jalan ke depan harus bertumpu pada empat tiang yang pernah dirumuskan Tjilik Riwut dan disempurnakan zaman: 1) Membangun dengan identitas. Kebijakan harus berakar pada sejarah, bahasa, dan manusia Kalimantan. 2) Membangun dengan ekologi. Hutan, tanah, dan sungai adalah fondasi kehidupan, bukan komoditas. 3) Membangun dengan kearifan lokal. Hukum adat, sasi, dan Huma Betang telah terbukti menjaga keseimbangan. 4) Membangun dengan generasi muda. Mereka harus menulis, menanam, dan merawat mimpi leluhur dengan keberanian baru.

Suara Lama, Jalan Baru

Kini kita berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kemajuan yang mengkilap; di sisi lain, hutan yang menangis. Di tengah semua itu, suara Tjilik Riwut kembali berbisik dari halaman bukunya:

“Tanah Kalimantan adalah rumah kita. Kalau ia mati, kita pun akan kehilangan diri kita sendiri.” (Kalimantan Membangun, 1979)

Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, mendengar kembali suara itu di antara gemericik sungai Kahayan, desir angin di Rungan, dan gemuruh hutan Meratus. Sebab, di setiap batang pohon dan arus air, masih hidup mimpi lama, bahwa Kalimantan bukan sekadar tanah luas di peta, melainkan jiwa yang sedang memanggil.

Lalu pertanyaannya kini, “Beranikah kita menjawab panggilan itu, bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan?”

*Penulis adalah Pegiat JPIC Kalimantan